今ではすっかり悪者扱いされているICOであるが、問題の本質はどこにあったのか。利用者保護、すなわち、「トークン購入者」保護の観点が主に挙げられるが、これで話を終わらすのは少しもどかしくないだろうか。

ICOの規制が徐々に整ってきた今、その後発であるSTOに注目すれば、その謎が少しばかり見えてくる。

ICOに対する規制から生まれた、トークンによる新たな資金調達法

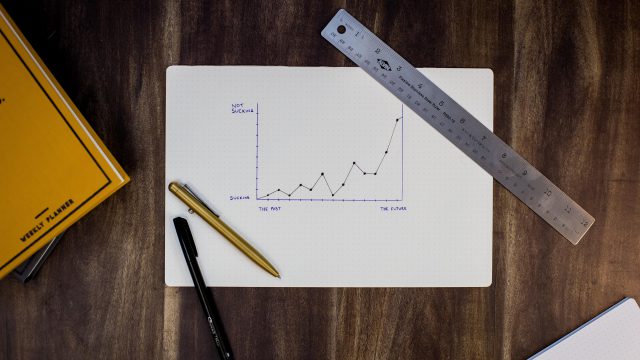

2018年にICOによって調達された額は約215億ドルであった。これは2018年のIPOによる資金調達額2048億ドルの10.5%に当たる。規模の大小に関する議論はさて置くが、金融業界に身を置く人であれば無視出来ないボリュームであることは明らかだ。

ICOは、トークンを発行するというソフトウェア完結形の資金調達法であり、トークンを発行する企業の規模や経営状態にかかわらず、大きなコストをかける事なく、グローバルに、かつ、個人顧客からも広く資金を集めることができた。

ポイントはざっくり、コスト、顧客、セカンダリーマーケットの3つ。ICOはこれらどの点においても革新的であり、それゆえに、逆にこの業界に古くから精通している人は「きな臭さ」を感じていただろう。上場審査はホワイトペーパーという名のPDFファイルに置き換えられ、未上場株式ともいえるトークンなるものが突如、それもグローバルに、一般人のあいだで売買されはじめたのだ。それも、調達をおこなう企業のコストは、ほとんどゼロに等しい。

結果として2018年の後半から、ICOに関する規制が各国でさまざまに設けられた。日本においても、いまでは事実上実施は禁止されている。すでに周知されているように、一番の問題となったのは利用者保護の観点だ。国内外問わず、事業計画が杜撰な事案や、詐欺的といっても過言ではない事案が多く発生し、大量の被害者が生まれた。だからこそ、各国はトークンを用いた資金調達について十分な考察をおこなう暇なく、規制の必要性に迫られた、ともいえるだろう。

そして現在、適切な規制下でおこなわれる、トークンを用いた資金調達手段のSTOが注目を集めている。

STOとは?ICOとの違いは何か?

STOは、Security Token Offeringの略称であり、その言葉は、ICOの規制がはじまると同時にその規制をかいくぐろうとして生まれた。そのため、以前は「ただの言葉遊びだ」との意見も多かったが、ICOの規制が整ったいまでは、「政府公認のICO」と同義に使われるケースが多い。

STOをその字面通りに解釈すると、トークンを株式のよう扱う、という話になるのだが、現時点で正式にSTOが実施された例はなく、設計が固まっていない部分も多い。

そのため、トークン=株式という等式を一度忘れたうえで、米国で初めてSEC認定のSTOをおこなったBlockstack(ブロックスタック)の例をみてほしい。

Blockstackは、Dappsプラットフォームの開発をおこなう米国の未上場企業だ。ちなみに、同社は株式調達、ICOによる資金調達をすでに両方実施済みである。業績は堅調であり、2018年の純利益は約1,800万ドルだ。

同社はSEC登録ベースのSTOを米国で初めて実行し、SEC認定トークンの提供および約2,300万ドルの調達を実現した。SECの承認を得るまでには膨大な量の要件を満たす必要があったが、当時の雰囲気については、SECによる審査の認可を待っている、というよりは、SECとともに要件を詰めている、と表現したほうが正しいだろう。

ここで申請段階のペーパーを閲覧することができる。

結果としてBlockstackは「STO」を実施したわけであるが、結論から述べると、本件において発行されるSTXトークンは、株式でも負債でもなく、「投資契約(Investment Contracts)」として扱われる。また、このSTXトークンは、所謂ユーティリティトークンとして発行される。はやくも、「Security Token」ではなくなってしまった。どういうことか。

この投資契約は、株式でないから企業に対するガバナンスの効力がなく、また、負債として計上される可能性があるものの、実際には負債でないから債券としての効力も乏しい、ということになる。

また、ユーティリティトークンとしてのSTXトークンの価値算出は、2018年に行われた多くのICO同様、限りなく不可能に近いと思われる。

誤解を恐れず簡単に整理すると、本件におけるSTOとは、実績のある優良企業、もしくは大企業が行う、トークン購入者にとって比較的投機的な新資金調達法といえる。要するに、大企業が行う政府公認のICOであり、発行されるトークンは株式としての性質をもたない、ということだ。

「そんなのSTO(Security Token Offering)じゃないじゃん」といった声が聞こえてきそうだが、それはそれで悪くない。このようなスタイルの資金調達法が普及すれば、一般的な個人も参加できる投機的債券市場が新たに生まれるだろう。投資のオプションが増えることは歓迎されるべきことだ。STOで発行されるトークンがST(セキュリティトークン)ではない、という矛盾とは別に、BlockstackにおけるSECのアクションは素直に評価すべきである。

加えて、このSTO――延いては米国――を擁護するのであれば、STOプラットフォーマー、すなわち、STO取引所の存在に注目するべきである。STOによる資金調達が普及した際に、一番恩恵にあずかるのが、いままさにSTOの取引所として着々と準備を進めている米国企業なのだ。

なるほど、STOという言葉の定義を定める前に、マーケットを広げることを考えている米国が、やけに賢くみえてくる。

本来のSTOとして、未上場株式を扱うことは不可能なのか

さて、Blockstackの件については、セキュリティトークンの名から想像していたSTOとは少し様子がちがったわけであるが、当初のイメージ通りのSTO、すなわち、企業、特に未上場企業がトークン=株式の等式をもって資金調達をおこなうことは不可能なのだろうか。

Blockstackにみられたように、政府の機関であるSECの友好的な協力とともに、適切な規制のもとでおこなえば可能ではないだろうか。たしかに、投資契約としてトークンを発行するよりも、株式としてトークンを発行するときの方が、影響を及ぼすステークホルダーや法律の範囲があきらかに広くなり、難易度があがるだろう。

それをより明確にするためには、株主とセキュリティトークンホルダーの利益相反に目を向ければよい。

既存の株主とトークンホルダーの利益は相反するのか?

トークン=株式が成り立つ場合の資金調達を想像してみよう。すでに株式を発行している企業が、さらにトークン(=株式)を発行して資金調達を行うケースである。

この時、問題点として真っ先に思い当たるのが株主保護の観点だ。何も手を施さなければ、一株あたりの株式価値は、セキュリティトークンの発行とともに、当たり前に希薄化する。まずこれがよくない。

次に、証券取引所と暗号資産取引所との互換性だ。現行のままでは、両者の価格、つまり、トークンと現物資産である株式に価格差が生まれてしまう。

はっきりいって、この2点だけでもういっぱいいっぱいである。政府の機関一つでどうにかなる問題ではない。ステークホルダーが法規制関連にとどまらず、ビジネスレイヤーとテクノロジーレイヤーにまで及んでしまう。純粋に、投資契約として発行されるSTXトークンと比べて、整備しなければならないことが多すぎるのだ。

そう考えると、まずはトークンの正式な金融商品化に舵を切っているSECは計画的に思える。つまり、頭からセキュリティトークンに真っ向勝負を挑むのはナンセンスで、まずはBlockstackのようなインパクトが小さい手法でも、トークンによる資金調達を可能とすることに意味があるのだ。

そもそも、未上場株式のパブリックなセカンダリーマーケットが本当に必要なのか、そして、どのようなフレームでそれを実現するのが、マーケットにとって適切なのか。これらの問いに対するグッドアイデアがぽっと出てくるようなら、投資家としてはICOの時と同様、逆に違和感を覚えるだろう。

結論としていえることは、セキュリティトークンの時期尚早感は拭えない、というところだ。

忘れてはいけない、STOにみる、もう一つの可能性

最後に、Blockstackのような投資契約であろうが、トークン=株式となるセキュリティトークンであろうが、忘れてはいけないSTOのポイントがもう一つある。

テクノロジーの観点だ。それも、ブロックチェーンの文脈というよりは、ソフトウェア化の観点で、だ。

冒頭でも述べたが、ICOの革新的だった点の一つに「コスト」が挙げられる。これは、IPOと比較したときの上場審査における、金銭的、時間的コストを指している。

ICOはいわずもがな、このコストが限りなくゼロに近かった。その分、多様な問題が生じたわけであるが、Blockstackの例に関しては、規制にきちんと対応したうえで、このコストがIPOの約6割程度になるとの見立てである。60%という値の良否は置いといて、これはある種、株式をトークン(ソフトウェア)で代替することに起因しているといえる。テクノロジーの導入がコスト削減につながっているのだ。

そして、なにより重要なことは、この数字がパラメーター化されはじめたことである。IPO or ICO という極端な二項対立から、ケースバイケースの資金調達を最適化された形で実施していくことが、将来的には可能となってもいいはずだ。

時間はかかるかもしれないが、Blockstackの件を皮切りに、そのような未来へ金融業界が舵を切っていくだろうと、そして、そうあってほしいと、切に願っている。

最終更新日:2020/1/20/10:34