追記:ラインが「LINE Yen」の商標を出願中

2020年1月13日、Twitter上でLINEがステーブルコインを発表するのではないかという趣旨のツイートが拡散された。このツイートには、LINEが昨年4月に「LINE Yen」という商標を出願していたことをしめす画像が添付されていた。

同社はこの「LINE Yen」とともに、「LEN」という商標も出願しており、これが「LINE Yen」のティッカーシンボルとなるのではないかという推測もなされている。

どちらの出願もステータスは「審査待ち」であり、そもそも公式に「LINE Yen」なるステーブルコインないし暗号資産が開発中であるという発表はない。

昨年11月には日銀の黒田東彦総裁が、円建てのステーブルコインないしCBDC(=デジタル法定通貨)について否定姿勢を貫いていることも報道されていたが、麻生太郎財務相が送金手数料削減の観点から「金融分野におけるイノベーションになる可能性がある」と発言した他、昨年12月には、GMOインターネットグループが「GYEN(GMO Japanese Yen)」を2020年上半期に提供開始することや、すでに内部実証実験を開始していることを発表するなど、円建てステーブルコインに追い風も吹いている。

本稿では、LINEのブロックチェーン事業における苦戦を解説しているが、「LINE Yen」なるステーブルコインが発行された場合には、形勢逆転の可能性も十分にあるだろう。本記事とあわせて、今後の動向に着目してもらいたい。

※追記ここまで

ラインがブロックチェーンプラットフォームを発表

2019年11月20日より2日間開催されたカンファレンス「LINE DEVELOPERS DAY 2019」にて、コミュニケーションアプリ「LINE」を運営するLINE株式会社は、新たに開発者・管理者向けのブロックチェーンプラットフォームサービス「LINE Blockchain Platform」を発表した。

同社のグループ会社であるLVC株式会社仮想通貨事業企画室の永井幸輔氏によるセッションのなかで説明された。

公開されている資料とセッション参加者による聞き起こしによると、AML(マネーロンダリング対策)やKYC(本人確認手続き)ソリューション、ウォレットの管理、オリジナルトークンの発行(既存のブロックチェーンの仕組みを利用して発行された暗号資産)といったサービスを開発者に提供するプラットフォームとなる予定である^1。

規制を逆手に取るLINE

暗号資産は、マネーロンダリングや不正流出の多発などを背景に、2019年5月31日には改正資金決済法が国会で可決されるなど、厳しい規制を受けている。同法案が来年春に施行されると、暗号資産のカストディアン(管理・保管業務を行う事業者)は暗号資産交換業となり、登録制やKYCの義務化などに対応しなければならない。業界関係者からは前向きな意見も目立つなか、カストディアンの定義に関する不満も噴出しており、暗号資産業界は一つの分岐点にある。

この地点におけるテクノロジーと規制との関係について、非営利団体Creative Commonsの理事に弁護士として名を連ねる永井氏が、セッションのなかでテクノロジーと規制の共存、そして規制から生まれるテクノロジーの存在ということを頻りに強調していたことは印象的であった。

そもそも同社は国内の厳しい規制によって、本意ではないサービス体系のまま提供せざるを得なかったという経緯がある。同社が2018年8月に発表した「LINE Token Economy」構想にしたがってローンチしたサービスのいくつかは、国内と国外で別個に提供された。例えば、暗号資産販売所については国外向けに「BITBOX」があるにも拘らず「BITMAX」という国内向けのサービスが併存し、また、そこで販売されている同社が発行元のトークンについても、国外向けには「LINK」、国内向けには「LINK Point」という状況だ。なぜこのようなユーザーにとって非常に分かりづらい体系なってしまったかといえば、それは先に触れた資金決済法や有価証券に関する法律である金融商品取引法、あるいは自主規制団体などによる、暗号資産に対する様々な国内独自の規制が原因だ。

このように同社は、暗号資産に対する規制と気難しい関係を結んできたのであるが、先述したように、それでも永井氏は規制から生まれるテクノロジーがあるというのだ。今回発表されたプラットフォームがまさにそうなのだろう。同サービスは厳しい規制のもとにあっても、開発者がスムーズに開発することができる新しいプラットフォームなのだという。なかでも特にわかりやすい新技術は、一般ユーザーにとって酷く煩雑に感じられるKYCの省略である。

KYCの煩雑さは、既に様々な金融サービス(LINE Pay/LINEほけん/LINEスマート投資/LINE証券等)を展開する同社にとって、ボトルネックであった。同サービスを使ってブロックチェーンサービスを開発した場合には、既に同社のサービス群に登録しているユーザーのKYC手続きを簡略化、もしくは省略をすることができる。永井氏によれば、ペイメントにおけるユーザーの9割がこのKYCにおいて脱落しているというのだから、そのインパクトは絶大だろう。

規制に対して、ただ反対したり恨み節を吐くのではなく、むしろ、規制と手を結んで内側からの変革を目指す、あるいは、規制からイノベーションを生み出していくという永井氏並びに同社の姿勢は、新たな「カウンター」の姿を浮かび上がらせる。

二転三転するLINEの事業計画

ところで、先の「LINE Token Economy」構想と、今回発表されたプラットフォームはどのような関係にあるのだろうか。プラットフォームは、この構想に組み込まれていくのか、それとも、そもそも全く別のプロダクトなのか。このあたりの区別については、今回の発表や10月に行われたカンファレンスでも明言されなかった。

ただ、既に同社が同構想内で公表した「LINK Chain」と呼ばれるブロックチェーンプラットフォームは、10月のカンファレンスでも示された通り、明らかに開発者以外のユーザーが参加することが目指されており、同構想の中心的な技術として扱われている。反対に、今回発表された「LINE Blockchain Platform」は、ターゲットが開発者に絞られており、同構想に組み込まれるかどうかまではわからずとも、「LINK Chain」とは別個のプロダクトであることは明らかだ。

新経済圏構想が公表されてから1年過ぎたタイミングでの、⻭切れの悪いプロダクト発表。実はこの背景に、同社のブロックチェーン戦略における右往左往が刻み込まれている。

同社は、2018年9月に行われた記者会見において「LINE Token Economy」構想のロードマップを公開した。これによれば、2018年内に単一トークン(「LINK」/「LINK Point」をベースとする)を利用した5つのdApp(ブロックチェーンを利用した分散型アプリケーション)サービスを提供する予定であった。

具体的には、2018年9月に知識共有プラットフォームの「Wizball」と、未来予測プラットフォームの「4CAST」がローンチされ、その後は年内に、商品レビュープラットフォームの「Pasha」、グルメレビュープラットフォームの「TAPAS」、そして、ロケーションSNSプラットフォームの「STEP」のローンチが予定されていた。

実際には「TAPAS」を除けば、各サービスとも概ねタイムライン通りにローンチされた。しかし、「STEP」については、当初予定されていた「LINK Point」によるインセンティブ設計ではなく、「STEP マイル」と呼ばれる独自ポイントが用いられ、「LINE Token Economy」構想からも外された^2。また、「Wizball」と「4CAST」については2019年7月に突如、サービス終了が告知された。

また、ロードマップにも変更が加えられている。インターネットアーカイブにて2019年5月7日時点のロードマップが確認できるが、現在のロードマップと比較すると大きな変更が加えられていることがわかる。例えば、2019年3Q以降のスケジュールが「Future」という大胆な項目に置き換えられ、「Phase1~3」の段階的なプランが示されるようになっている。

このように短期間で目まぐるしく変化する同社の開発計画であるが、公表されている情報から、その変化の要因は特定することはできない。ただ、確かなのは、同社が何かしらの困難と対決している最中だということだろう。恐らく今後は、「LINK」や「LINE Blockchain Platform」の機能拡充を推進し、同社が抱える顧客基盤を金融インフラと開発インフラの側から取り込み、「LINE Token Economy」の基礎固めに勤しむことになるのではないだろうか。壮大な構想を前にして、まず為せることとは、土台から積み上げることのみである。

ブロックチェーンに対する「幻滅」の出口はどこか

この同社の転換をポジティブなものと捉えるかどうかは、人によって全く違うだろう。しかし、構想自体の是非は、この際問題ではない。重要なのは、LINEの立ち位置であり、そしてまた、我々が何を考えるかである。時代の大転換を目の当たりにしたとき、我々は多少なりとも狼狽し、そして、今為すべきこと、為せることが何かを考える機会に恵まれる。

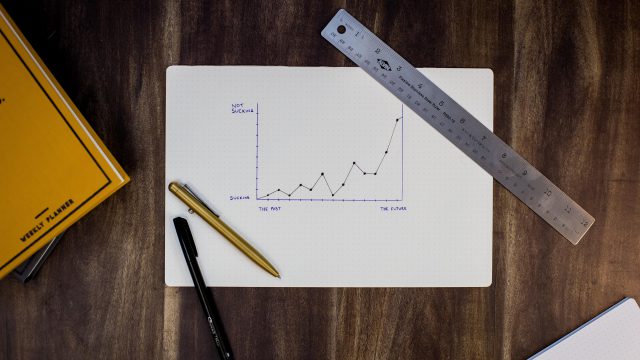

米リサーチ会社Gartnerの日本拠点であるガートナージャパンは10月31日に発表した「日本におけるテクノロジのハイプ・サイクル:2019年」のなかでは、ブロックチェーン技術が既に国内において「幻滅期」にあることが示されている。そして、「ハイプ・サイクル」に従えば、今後は「啓蒙活動期」を経て、「生産性の安定期」すなわち定着に至るという。その間、僅か2〜5年だ。我々がここにあって考えるべきことは何なのだろうか。

よく考えてみてほしい。トークン・エコノミーとは、つまるところ国家以外の管理体が貨幣を発行し、その経済圏に参加する人たちがその貨幣を信用し、そして、そこに価値の循環が生まれるということだ。いまや世界中のほとんどの地域が近代的国家体制に飲み込まれており、そしてまた、そのほどんどの国家が貨幣を独占的に発行しているというなかで、新たな貨幣を、⺠間主体、あるいは官⺠を問わない分散的な管理のもとで発行しようというのだ。

しかし、国家が貨幣発行権を独占するに至る歴史的経緯をたどると、競合的な貨幣の存在が不適当であるという共通見識があったことがわかる^3。数百年の歴史の積み重なりによって一先ず出された結論が、国家による貨幣発行権の独占であったのだ。それを覆してしまうかもしれないブロックチェーンという技術を2〜5年で受容する余裕が我々には残されているのだろうか。

LINEは、ブロックチェーンによるグルメレビュー(TAPAS)や商品レビュー(4CAST)といった「新しいユーザー体験」を取り下げた。そして、地道にインフラを整備することを選択したが、この転換の間にあったのは「時期尚早」という判断であったように思えてならない。我々はブロックチェーンを社会に実装しようと奮闘する人たちが思っているほど、新しいことに興味はないし、古いしきたりが大好きである。また、新しい体験を受け入れるためにも時間が必要となる。

このように考えてみると、もしかしたら、LINEは既に「幻滅期」から「啓蒙期」に移行しつつあるのかもしれない。なるほど、我々は如何にブロックチェーンと付き合い、如何に今まで通りの技術と付き合うのか、そして如何にブロックチェーンを実装せんとする人たちからの「啓蒙」に応答するかを考える場所にいる。

1:永井氏はサービス名も含めた今後の変更の可能性も示唆している。戻る

2:「LINK ネットワーク」の公式HPに「STEP」は掲載されていない。戻る

3:詳しくは「『中央銀行と通貨発行を巡る法制度についての研究会』報告書」.金融研究23(2004年8月)を参照。戻る

最終更新日:2020/01/22/15:48